Tópico(s) Artigo

Oito décadas depois da explosão que, a 9 de agosto de 1945, reduziu a cinzas grande parte de Nagasaki, é impossível não refletir sobre o que ali se perdeu. Muito se falou, e continua a falar, sobre as vidas ceifadas, o trauma coletivo e o impacto geopolítico que a bomba atómica deixou no Japão e no mundo. Mas há uma memória pouco conhecida e raramente evocada: parte do que foi destruído naquela manhã dramática tinha sido, séculos antes, erguido com o contributo decisivo dos portugueses.

A partir dessa base, estabeleceu-se um ponto de encontro único no Extremo Oriente. Ali cruzavam-se seda chinesa e vinho português, porcelana japonesa e açúcar de Macau, livros e mapas, pergaminho e papel de arroz. Não era apenas comércio: havia intercâmbio de técnicas de construção naval, de métodos agrícolas e até de práticas artísticas. A influência lusa entrou também no idioma japonês — palavras como pan (pão), tabako (tabaco) ou biru (do inglês beer, via português) são vestígios dessa primeira globalização.

O intercâmbio linguístico fez-se nos dois sentidos. Do japonês chegaram ao português termos que hoje usamos sem pensar na sua origem. Catana, quimono, samurai, bonsai, biombo ou tempura são alguns exemplos. O caso de biombo é particularmente curioso: vem de byōbu, literalmente “protetor contra o vento”, uma peça de mobiliário que fascinou os europeus pela delicadeza e funcionalidade. Já tempura é herdeira da palavra latina tempora, associada aos dias de jejum, e ganhou no Japão uma identidade culinária própria.

Nagasaki não foi apenas um entreposto comercial. Tornou-se um espaço de convivência cultural e religiosa. Igrejas ergueram-se junto a armazéns, e artistas japoneses começaram a pintar perspetivas ao estilo europeu, influenciados pelas gravuras trazidas de Lisboa e Antuérpia. Essa convivência, porém, foi interrompida no século XVII, quando o xogunato Tokugawa fechou o país aos estrangeiros, confinando a presença portuguesa e substituindo-a pela holandesa na ilha artificial de Dejima.

Séculos mais tarde, no verão de 1945, a cidade que nascera desse encontro entre Oriente e Ocidente foi escolhida como alvo da segunda bomba atómica da História. O que a explosão destruiu não foi apenas um centro urbano, mas também um legado que tinha atravessado oceanos e séculos. Ao pensar nesse momento, é impossível não recordar que nós, portugueses, ajudámos a construir parte do que ali se perdeu.

Hoje, ao pronunciarmos palavras japonesas incorporadas no nosso vocabulário, reativamos um elo invisível que liga Lisboa a Nagasaki. A cidade japonesa, reconstruída, continua a olhar para o mar como a capital portuguesa. Ambas sabem que as águas que as separam são também as que, outrora, as uniram. É essa a lição que sobrevive ao tempo: entre Portugal e Japão, os laços não se medem apenas em distâncias geográficas, mas em memórias partilhadas que resistem à própria destruição.

Linha Cronológica – Portugal e Japão até Nagasaki (1543–1945)

1543 – Chegada dos primeiros portugueses ao Japão, na ilha de Tanegashima. Introdução das armas de fogo.

1549 – São Francisco Xavier inicia a missão jesuíta no Japão.

1571 – Fundação de Nagasaki com apoio técnico português. Traçado urbano inspirado em Lisboa.

1580–1600 – Nagasaki floresce como porto luso-japonês, com intercâmbio comercial, religioso e cultural.

1600–1639 – Perseguições cristãs e fechamento do Japão ao exterior. Fim da presença portuguesa direta.

Séculos XVII–XIX – Palavras portuguesas permanecem no japonês (pan, tabako, koppu), e palavras japonesas entram no português (catana, quimono, biombo, bonsai, tempura).

1854 – Reabertura do Japão ao comércio exterior.

1945 – 9 de agosto: bomba atómica devasta Nagasaki, destruindo também parte do legado arquitetónico e urbano herdado do período português.

Paulo Freitas do Amaral

Professor, Historiador e Autor

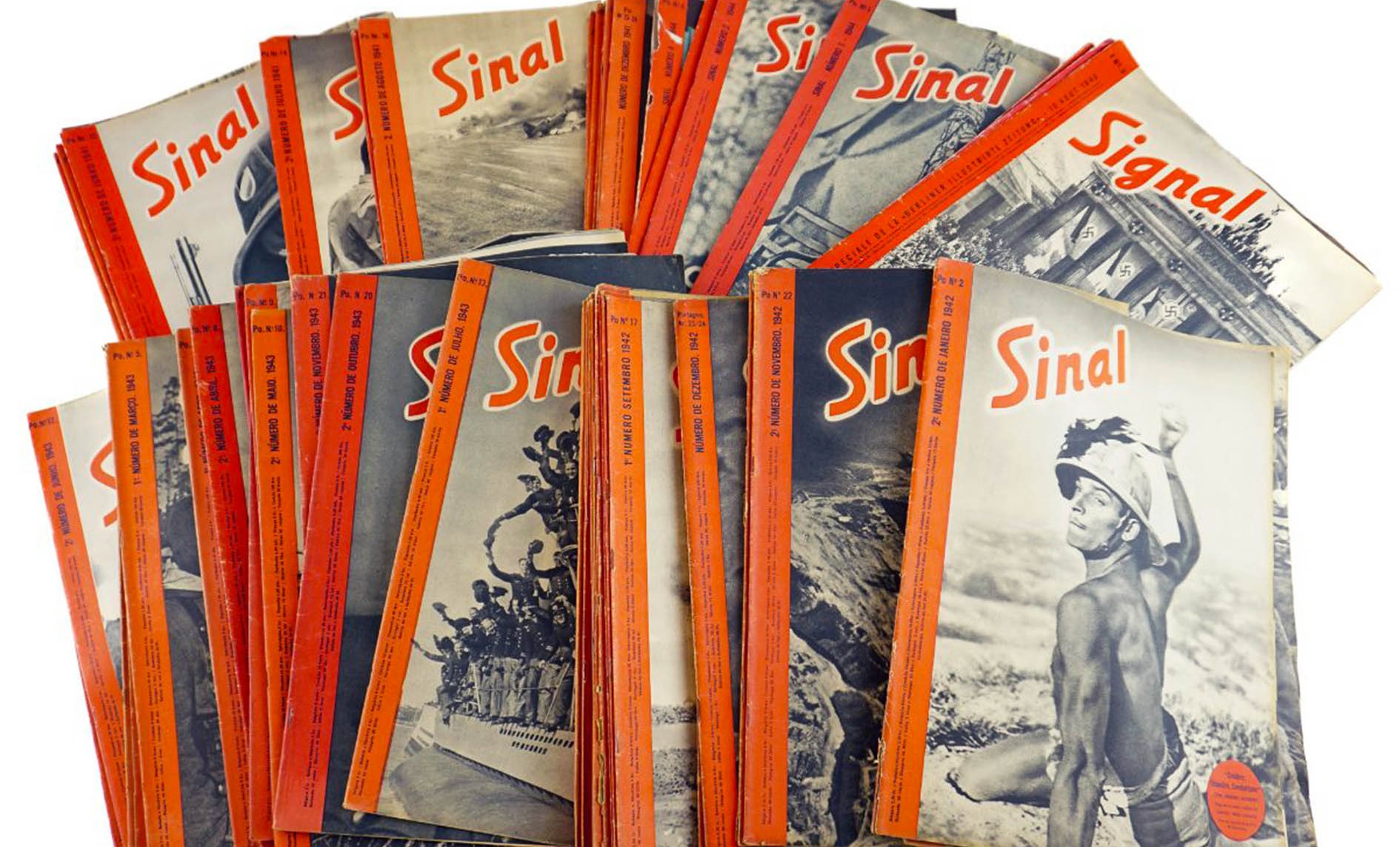

Legenda da imagem: Detalhe de uma tela pintada pelo Japão mostrando uma nau portuguesa no porto de Nagasaki, um posto comercial português entre c. 1571 e 1639. Tela pintada por Kanō Naizen. (Museu da Cidade de Kobe, Japão)